|

Avertissement

|

Si vous arrivez

directement sur cette page, sachez que ce travail est

un rapport d'étudiants et doit être pris comme tel. Il

peut donc comporter des imperfections ou des

imprécisions que le lecteur doit admettre et donc

supporter. Il a été réalisé pendant la période de

formation et constitue avant-tout un travail de

compilation bibliographique, d'initiation et d'analyse

sur des thématiques associées aux technologies

biomédicales. Nous ne

faisons aucun usage commercial et la duplication

est libre. Si vous avez des raisons de contester

ce droit d'usage, merci de

nous en faire part . L'objectif de la

présentation sur le Web est de permettre l'accès à

l'information et d'augmenter ainsi les échanges

professionnels. En cas d'usage du document, n'oubliez

pas de le citer comme source bibliographique. Bonne

lecture...

|

|

Evaluation de la criticité des dispositifs

médicaux d’un centre hospitalier et mise en place

de fiches de conduite à tenir en cas

d’indisponibilité

|

|

Aouporé Marc DANGOURI |

|

Référence à

rappeler : Evaluation de la criticité des

dispositifs médicaux d'un centre hospitalier et mise en

place de fiches de conduite à tenir en cas

d'indisponibilité,

Aouporé Marc DANGOURI, Stage,Certification

Professionnelle ABIH, UTC, 2016

URL : http://www.utc.fr/abih

; Université

de Technologie de Compiègne

|

Télécharger

le rapport

|

|

Télécharger le poster

|

|

RESUME

La gestion des dispositifs

médicaux dans un établissement de santé requiert une

attention particulière sur leur disponibilité et leur

fonctionnement, permettant ainsi d’assurer une

continuité des soins et une meilleure prise en charge du

patient. La criticité d’un dispositif médical est la

combinaison de la fréquence d’apparition d’une panne, de

la gravité de cette panne et la probabilité de détection

de la panne. La Méthode d’Analyse de la Criticité des

dispositifs médicaux en Exploitation (MACE) est utilisée

dans ce rapport pour l’évaluation de la criticité des

dispositifs médicaux du Centre Hospitalier

d’Alès-Cévennes. L’enjeu de connaitre le taux de

criticité des DM permettra, à terme, pour le patient, de

bénéficier de soins de qualité et continu en toute

sécurité. A la fin du stage, l’évaluation de la

criticité a été réalisée pour cinq services.

Mots clés : Evaluation, criticité, MACE, HAS

|

|

ABSTRACT

Médical devices management

in a healthcare facility requires special attention on

their availability and operation, thus ensuring

continuity of care and improved patient care. The

criticality of a medical device is the combination of

the frequency of occurrence of a failure, the severity

of the failure and the probability of detection of the

breakdown. The Method Criticality Analysis of medical

devices in operation (MACE) is used in this report to

evaluate the criticality of medical devices of

Alès-Cévennes hospital. The issues to know the médical

devices criticality rate will be, ultimatly,

for the patient to receive quality and continuous safely

care. At the end of the internship, the

criticality assessment was carried out for five care

services.

Key words : Assessment, criticality, MACE, HAS

|

Remerciements

Je tiens à remercier la Direction du Centre Hospitalier

Alès-Cévennes de m’avoir accepté au sein de son établissement pour

la réalisation de mon stage pratique.

Je remercie particulièrement David LAURENT, ingénieur biomédical,

responsable du service biomédical pour son engagement, son

accompagnement permanent et très instructif tout au long de mon

stage.

Mes remerciements vont également à l’attention de Fabrice CURBILE,

Julien BOURGUET et Nicolas TRANIER, techniciens biomédicaux, de

m’avoir permis d’apprendre de leurs connaissances pendant mon

stage.

A l’ensemble du personnel du CH Alès-Cévennes pour son accueil et

sa disponibilité, je dis merci.

Je remercie Gilbert FARGES, conseiller scientifique de la

formation ABIH, Pol-Manoël FELAN, responsable de la formation ABIH

et tout l’ensemble du corps professoral de la formation ABIH de

l’UTC pour leurs précieux enseignements, sans oublié Natalie

MOUTONNET, Assistante de la formation ABIH pour sa disponibilité

permanente.

Merci à ma famille et à mes amis du Burkina Faso de m’avoir

soutenu et permis d’effectuer cette formation.

Sommaire

RESUME

REMERCIEMENT

ABREVIATION

INTRODUCTION

I. ANALYSE

DE LA SITUATION

1. La problématique du projet

2. Les

enjeux de la criticité des DM

3. Le

Service Biomédical

a. Contexte règlementaire

b. Organisation de la

maintenance

c. Classes des

dispositifs médicaux

II. EVALUATION

DE LA CRITICITE

1. Définition de la criticité

2. Etat des

lieux

3. Objectif

du projet

a. Risques

du projet

b. Alternatives aux risques

4. Méthodologie utilisée pour

l’évaluation

a. Les méthodes

d’évaluation de la criticité

b. Choix et validation

de la méthode retenue

c. Méthodologie de mise

en place de l’évaluation

III. RESULTATS : BILAN ET

ANALYSE

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE

ANNEXES

Annexe 1 :

Descriptif projet de l’EPP

Annexe 2 : Fiche

de suivi de réunion pour l’évaluation de la criticité

ABREVIATION

ABIH

Assistant Biomédical en Ingénierie Hospitalière

AMDEC Analyse des Mode de

défaillance de leurs Effets et de leur Criticité

CE

Conformité Européenne

CQ

Contrôle Qualité

CHAC Centre

Hospitalier Alès-Cévennes

DM

Dispositif Médical

EPP

Evaluation des Pratiques Professionnelle

GMAO Gestion de la

Maintenance Assisté par Ordinateur

HAS Haute

Autorité de Santé

MACE

Méthode d’Analyse de la Criticité des dispositifs médicaux en

Exploitation

QQOQCP Qui, Quoi, Ou, Quand, Comment,

Pourquoi

SBM

Service BioMédical

UTC

Université de Technologie de Compiègne

Introduction

Dans le cadre de mon projet de fin d’étude pour

l’obtention de la Certification Professionnelle « Assistant

Biomédical en Ingénierie Hospitalière » l’honneur m’a été donné

d’effectuer un stage au Centre Hospitalier Alès-Cévennes (CHAC).

La gestion des dispositifs médicaux dans un établissement de santé

requiert une attention particulière sur leur disponibilité et leur

bon fonctionnement, permettant ainsi d’assurer une continuité des

soins et une meilleure prise en charge du patient. La Haute

Autorité de Santé recommande aux établissements de santé d’avoir

une procédure (équipement de secours, solution dégradée ou

dépannage d’urgence) permettant de répondre à une panne d’un

équipement biomédical critique. Le CH Alès-Cévennes dispose de

plusieurs procédures mis en place pour répondre à cette

recommandation. Cependant, dans une démarche d’amélioration

continue de la qualité, le CHAC, à travers le service biomédical,

souhaite évaluer la criticité de ses dispositifs médicaux. Dans le

but d’avoir des réponses à ce projet, le sujet suivant m’a été

soumis : « Evaluation de la criticité des dispositifs médicaux au

sein d’un centre hospitalier et mise en place de fiches de

conduite à tenir en cas d’indisponibilité ».

Le choix de ce sujet est dans la continuité de celui de Julien

BOURGET, promotion ABIH 2014, abordé lors de son stage au CHU de

Nîmes [2]. Le travail, au CH Alès-Cévennes, constitue à réaliser

l’évaluation de la criticité des dispositifs médicaux et à mettre

en place des fiches de conduite à tenir en cas d’indisponibilité

des DM jugés critiques.

Afin de présenter le travail réalisé, ce rapport est structuré en

trois parties. La première partie est consacrée à l’analyse de la

situation. La deuxième partie abordera l’évaluation de la

criticité. Enfin la troisième partie présentera les résultats

obtenus.

I.

ANALYSE DE LA SITUATION

Avec une capacité de 810 lits et places répartis sur

plusieurs sites dont 292 lits pour la MCO (Médecine Chirurgie

Obstétrique), 115 lits en Psychiatrie, 29 lits en SSR (Soins de

Suite et Réadaptation), et aussi plusieurs Maison De Retraite

(MDR), le CHAC couvre une population de 180 000 habitants. C’est

aussi plus de 1500 professionnels.

Le CHAC est organisé en huit pôles d’activités :

Le Pole Administratif, Logistique, Enseignement :

Direction Général, Direction Qualité et relation avec les Usager,

Direction des Ressources Humaines et de la Formation, Médecine de

Santé au Travail, Direction de l’Organisation des Soins, Direction

des Ressources Logistique et Techniques, Institut de Formation en

Soins Infirmiers.

Le Pole Génie Médical : l’imagerie médicale, le

laboratoire de biologie médical, la pharmacie, la stérilisation,

l’équipe d’hygiène, le département d’information médical, le

service social, les archives médicales.

Le Pole Soins Aigus : la réanimation, l’Unité de Soins

Continus, la cardiologie, l’Unité de Soins Intensif Cardiologique,

la pneumologie.

Le Pole Médecine : la médecine interne (médecine 1 et

2), le court séjour gériatrique, l’hôpital de jour gériatrique,

l’oncologie médical, l’hospitalisation programmée de médecine,

l’équipe mobile de gériatrie, l’équipe mobile de soins palliatifs,

l’équipe mobile d’addictologie de liaison.

Le pole Chirurgie Mère-Enfant : l’anesthésiologie, la

gynécologie-obstétrique, la pédiatrie, la chirurgie générale et

digestive, la chirurgie orthopédique, la chirurgie ambulatoire, la

gastro-entérologie, les spécialités chirurgicales.

Le Pole Psychiatrie : la psychiatrie de l’enfant et de

l’adolescent, la psychiatrie de l’adulte

Le Pole Hébergement Personnes Agées : la résidence Lou

Cantou sur le site du CHAC, la résidence la Rose des Vents sur le

Rieu à Alès, la résidence les Camélias dans le centre-ville Alès,

la résidence les Cigales à Saint-Christol-les-Alès, la résidence

les Quatre saisons à Bagard, la résidence le Castellas, à Rousson.

Le Pole Urgence : l’accueil des urgences, l’Unité

d’Hospitalisation de Courte Durée, le Service Mobile d’Urgence et

de Réanimation.

retour sommaire

1.

La problématique du projet

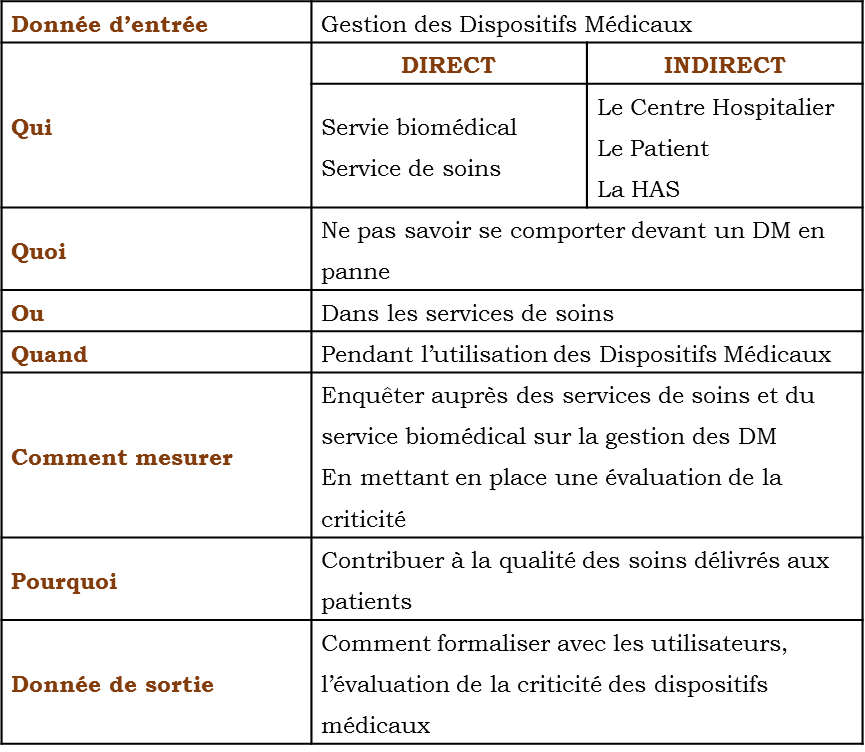

Nous utiliserons l’outil QQOQCP pour identifier notre

problématique.

A l’issue de l’outil, la problématique apparue est : comment

formaliser avec les utilisateurs, l’évaluation de la criticité des

dispositifs médicaux.

retour sommaire

2.

Les enjeux de la criticité des DM

Les enjeux de la criticité des DM concernent autant les

établissements de santé, que les services de soins, le service

biomédical, les organes de veille et de règlementation (ANSM,

HAS…) et au final le patient.

Pour le patient

Bénéficier de soins de qualité et continu en toute sécurité.

Pour les services de soins

Savoir comment réagir en cas de panne des Dispositifs Médicaux

afin d’assurer la continuité de soins aux patients.

Pour le service biomédical

Améliorer l’efficacité du service en priorisant la maintenance

des DM critiques.

Etre en conformité vis-à-vis de la réglementation pour le critère

8k de la certification de la HAS.

Pour les établissements de santé

Assurer sa mission de service public. Suivre les recommandations

de la HAS.

Pour les organes de veilles et de réglementation

Avoir une visibilité de la qualité et de la gestion des DM.

retour sommaire

3. Le

Service Biomédical

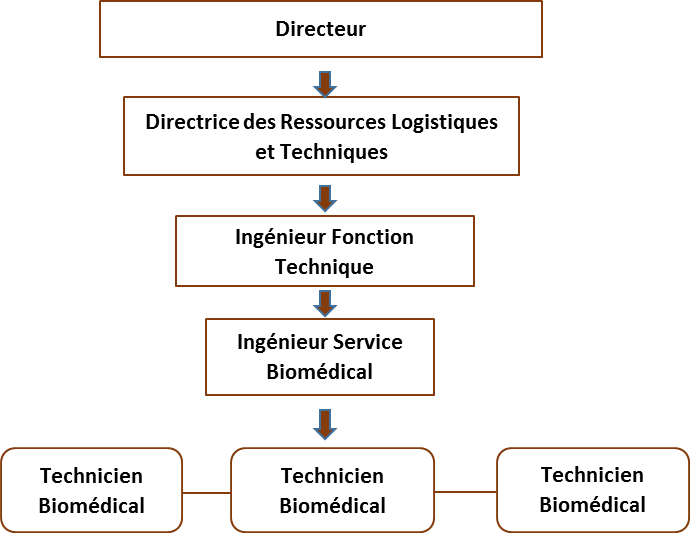

Le service biomédical dépend depuis janvier 2005 de la fonction

technique, rattaché à la Direction des Ressources Logistiques et

Technique (DRTL). Cette dernière intègre le pole « Administratif,

Logistique et Enseignement » conformément à l’organisation de

l’établissement en pole d’activité.

Pour absorber une taille de plus en plus importante du parc,

l’organisation du travail entre technicien se répartie en «

famille » d’équipement médicaux. Chaque technicien est référant en

terme de campagne de maintenance préventive, corrective et de

contrôle qualité.

L’objectif de cette organisation est de maitriser l’état et les

fonctionnalités des dispositifs médicaux, de prolonger leur durée

de vie et d’optimiser la gestion du parc. Cela se traduit par

l’engagement, en matière de maintenance et de contrôle qualité,

d’organiser la prise en charge des dispositifs médicaux de manière

planifiée, pour garantir leur disponibilité dans des délais

raisonnables, compatible avec l’activité des services de soins, et

ce dans le respect des textes réglementaire, du contexte

économique et des projets du service.

Le service biomédical est situé dans le bâtiment MCO. Il comporte

2 bureau, 1 local pour le rangement des dispositifs volumineux, 1

local pour la réparation et le stockage des lits et 1 pièce

structurée en 5 zones d’activité :

- Envoie / Réception des colis

- Maintenance préventive et contrôle de qualité

- Pièces détachées et accessoires

- Point qualité (classeur, documentation)

a.

Contexte règlementaire

Depuis la création du service biomédical en 1998, l’organisation

qui a été mis en place à évolué afin d’être en phase avec la

règlementation en vigueur :

- Décret n° 95-292 du 16 mars relatif au marquage CE

- Arrêté du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité anesthésique

- Décret n° 96-32 du 15 janvier 1996 relatif à la

matériovigilance

- Ordonnance du 24 avril 1996 relatif à l’accréditation

- Arrêté du 26 novembre 1999 relatif à a la bonne exécution des

analyses de biologie médical (GBEA) modifié par l’arrête du 26

avril 2002

- Arrêté du 25 avril 2000 relatif à la sécurité obstétricale et

de néonatologie

- Décret n° 2001-1154 du 5 décembre 2001 relatif à l’obligation

de maintenance et au contrôle de qualité des dispositifs

médicaux

- Arrêté du 3 mars 2003 fixant les listes des dispositifs

médicaux soumis à obligation de maintenance

- Mise au point sur la maintenance des dispositifs médicaux

(octobre 2012-Afssaps)

b.

Organisation de la maintenance

La maintenance corrective et préventive, le contrôle qualité

sont réalisé en interne par les techniciens biomédicaux dans la

limite de leur compétence ou habilitation. Dans le cas contraire,

la maintenance est réalisée soit par le fabricant ou sous sa

responsabilité, soit par un fournisseur de tierce maintenance.

La commande de pièces détachées et les demandes d’intervention

auprès des sociétés extérieures sont faites par les techniciens

biomédicaux. Elles sont ensuite transmises à la gestionnaire de la

DRLT qui fait valider par la Direction.

Le SBM dispose d’une GMAO (SYSBIO). Ce logiciel permet d’avoir une

traçabilité :

- Des demandes d’interventions

- Des rapports d’intervention

- De l’inventaire du matériel médical actif ou reformé

La GMAO SYSBIO est couplé à une messagerie informatisé WEBDI qui

permet de recevoir, de valider et de traiter les demandes

d’interventions formulées par les services de soins. Les demandes

sont également effectuées par le téléphone selon l’urgence mais

doit être régularisé par une demande en ligne.

retour sommaire

c.

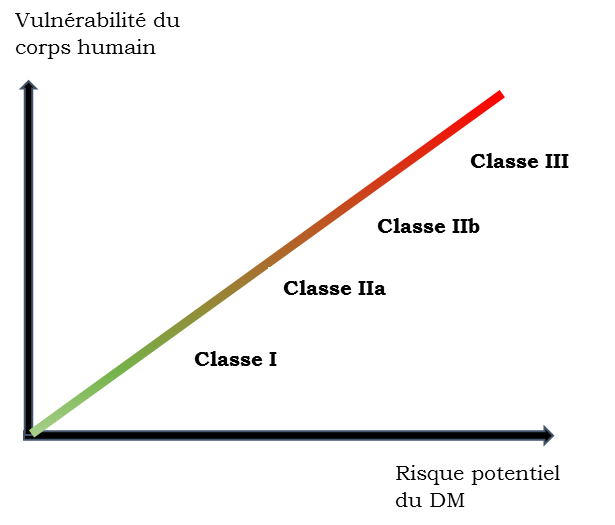

Classes des dispositifs médicaux

Les dispositifs médicaux sont repartis en quatre classes

correspondant à des niveaux de risque. Cette détermination est

élaborée selon la directive européenne 93/42/CEE.

Classe I : faible degré de risque

Classe IIa : degré moyen de risque

Classe IIb : degrés de risque élevé

Classe III : degrés de risque très élever

II.

EVALUATION DE LA CRITICITE

1.

Définition de la criticité

Selon la définition normée NF EN 60812, la criticité d’une

défaillance est la combinaison d’un effet et de l’occurrence de

son apparition, ou d’autres attributs d’une défaillance comme une

mesure de la nécessité de mise en place (ou en œuvre) de mesures

préventives, ou correctives.

La criticité d’un DM est la combinaison de la fréquence

d’apparition d’une panne, de la gravité de cette panne et la

probabilité de détection de la panne.

Aspects normatif et réglementaire

Critère 8.k

du manuel de certification des établissements de santé [3]

Relatif a la gestion des equipements.

Décret

2001-1154 du 5 décembre 2001 [11]

Relatif à l’obligation de maintenance et au contrôle de qualité des

dispositifs médicaux prévu à l’article L.5212-1 du code de la santé

publique.

NF S 99-170 [13]

Relatif à la maintenance des dispositifs médicaux, du système de

management de la qualité pour la maintenance et la gestion des

risques associés à l’exploitation des dispositifs médicaux.

NF S 99-172 [14]

Relatif à l’exploitation des dispositifs médicaux, à la gestion des

risques liés à l’exploitation des dispositifs médicaux dans les

établissements de santé.

NF EN ISO 14971 [15]

Relatif aux dispositifs médicaux, à l’application de la gestion des

risques aux dispositifs médicaux.

NF EN 31010 [16]

Relatif à la gestion des risques et aux techniques d’évaluation des

risques.

NF ISO 31000 [17]

Relatif au management du risque et aux principes et lignes

directrices.

NF EN 60812 [18]

Relative aux techniques d’analyses de la fiabilité du système, de la

procédure d’analyse des modes de défaillance et de leurs effets.

2. Etat des

lieux

Mon projet se base sur la méthode d’évaluation de Julien

BOURGUET, promotion ABIH 2014, utilisé pendant son stage au CHU de

Nîmes.

Le service biomédical a également mis en place plusieurs documents

d’organisation de la maintenance du service :

- Une fiche d’organisation de la maintenance et des contrôles

de qualité

- Un mode opératoire de conduite à tenir en cas de panne d’un

DM avec comme indicateur : le service concerné, le DM, la

conduite à tenir pendant les heures de présence du SBM (8h-17h)

et en dehors des heures de présence du SBM (17h-8h et le

weekend).

D’autres documents viennent s’ajouter, mais nous nous

intéresseront à celui du mode opératoire de conduite à tenir en

cas de panne. En effet, celui-ci s’approche de près à la procédure

exigée par la HAS.

Cependant il n’est pas utilisé du fait qu’il n’a pas suivi le

processus d’élaboration et de validation institutionnel.

3.

Objectif du projet

Le projet consiste en l’évaluation de la criticité pour

l’ensemble des DM du CH Alès-Cévennes et la mise en place de

fiches de conduite à tenir en cas d’indisponibilité pour les DM

les plus critiques identifiés. Cette fiche permettra aux services

de soins d’assurer la continuité des soins lors des

disfonctionnements constatés pendant l’utilisation des DM.

a.

Risques du projet

Tout projet que l’on souhaite mettre en place comporte des

risques. Les risques que nous pourrons rencontrer sont :

- la non validation par la cellule qualité sur la forme ;

- la confusion par les services de soins entre la criticité du

dispositif médical lié à sa panne et le risque encouru par le

patient pendant l’utilisation du DM ;

- le temps prévu pour la mise en place du projet insuffisant ;

b.

Alternatives aux risques

Afin d’anticiper ces risques nous allons échanger avec la

cellule qualité sur la forme de l’évaluation, notamment pour

s’insérer dans le cadre institutionnel.

Avec les services de soins nous tacherons d’expliquer le but et la

finalisation de l’évaluation qui est de leur permettre d’avoir des

équipements performent et une disponibilité maximale.

Pour le temps nous mettrons en place un planning opérationnel que

nous tachetons de respecter.

Nous vérifierons et mettrons à jour la GMAO

retour sommaire

4.

Méthodologie utilisée pour l’évaluation

a.

Les méthodes d’évaluation de la criticité

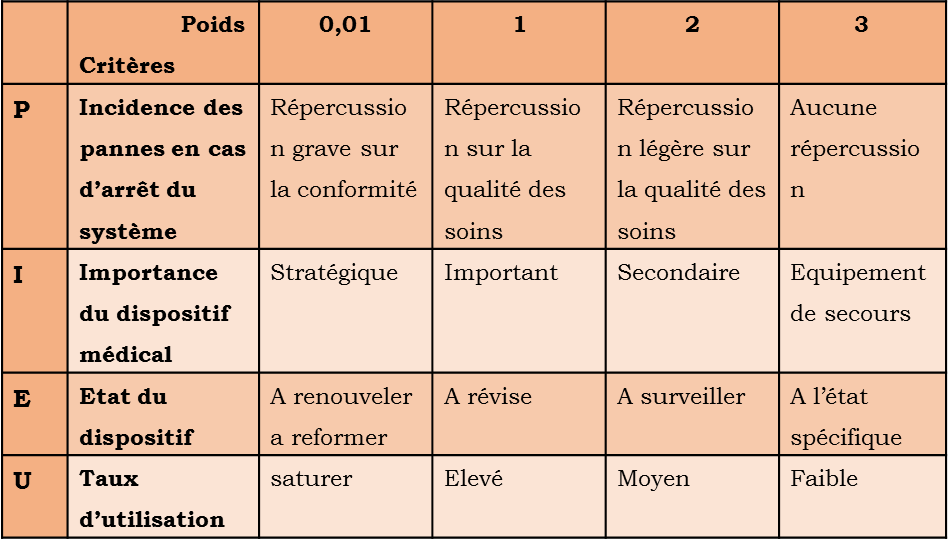

La méthode PIEU

Utilisé par les exploitants de DM car elle est perçue comme

simple à mettre en œuvre, elle estime la criticité en multipliant

quatre paramètres sur quatre niveaux d’évaluation.

P : indice des Pannes

I : Importance de l’équipement

E : Etat de l’équipement

U : taux d’Utilisation de l’équipement

C = P * I * E * U

Avec la méthode PIEU, plus la valeur de la criticité est petite,

plus le DM est critique. Ainsi la méthode induit un ordre

inversement proportionnel entre la dangerosité de la criticité et

sa valeur exprimée.

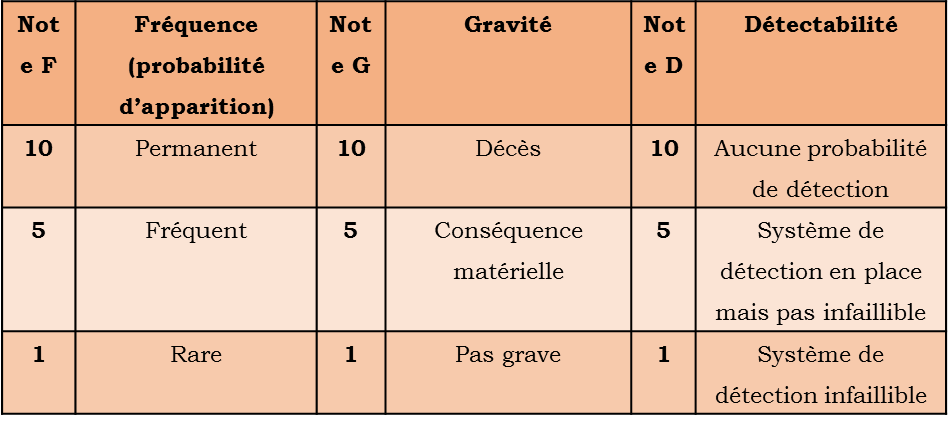

La méthode AMDEC

Les critères d’évaluation définis par l’Analyse de Défaillance

de leurs Effets et de leur Criticité (AMDEC) sont : la gravité de

la panne de l’équipement en termes de risque pour la santé du

patient, la fréquence d’apparition de la panne et la détectabilité

de la panne.

retour sommaire

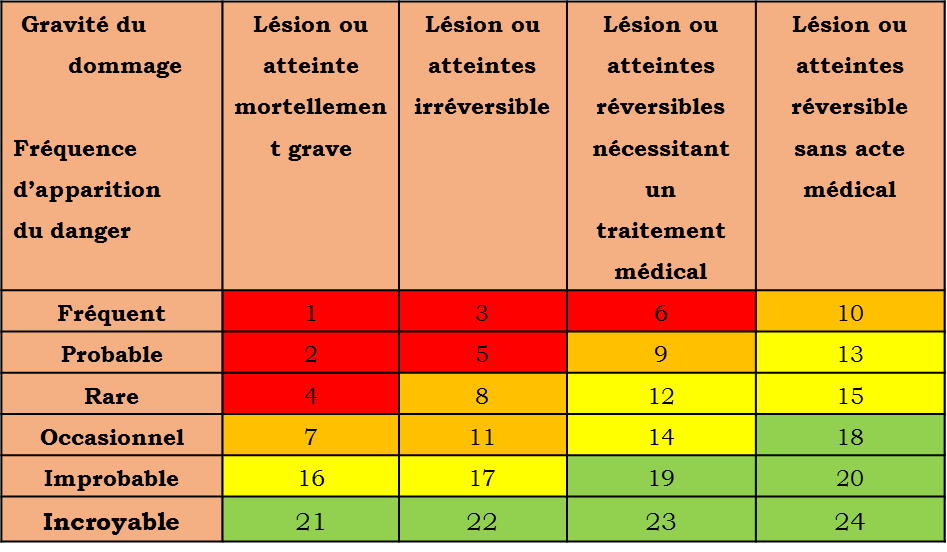

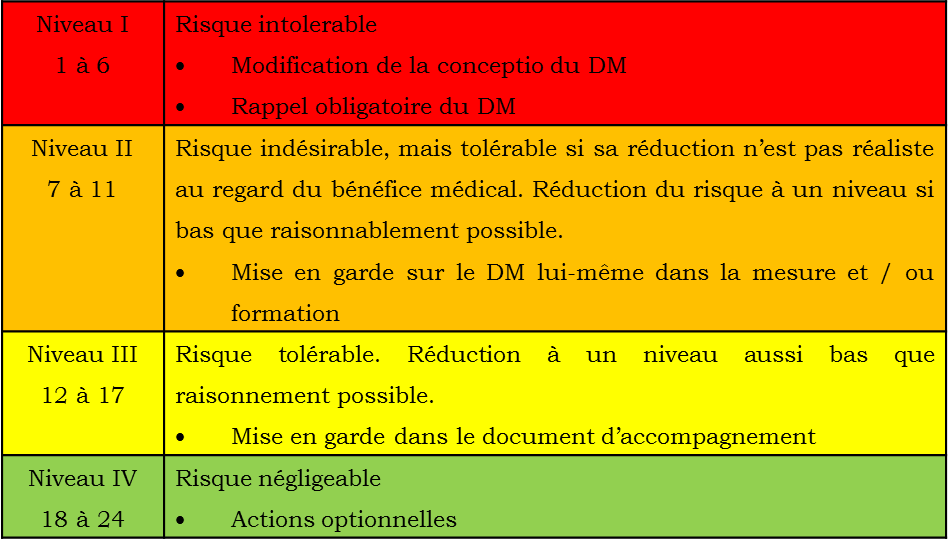

La méthode matrice Gravité/Fréquence

Cette méthode prend en compte la gravité du dommage et la

fréquence d’apparition de la panne ou danger. En fonction de ces

deux critères et en croisant les incidences sur une matrice, on

obtient le résultat.

Ce résultat est ensuite analysé en fonction des niveaux de

criticité, avec quatre niveaux de détermination.

retour sommaire

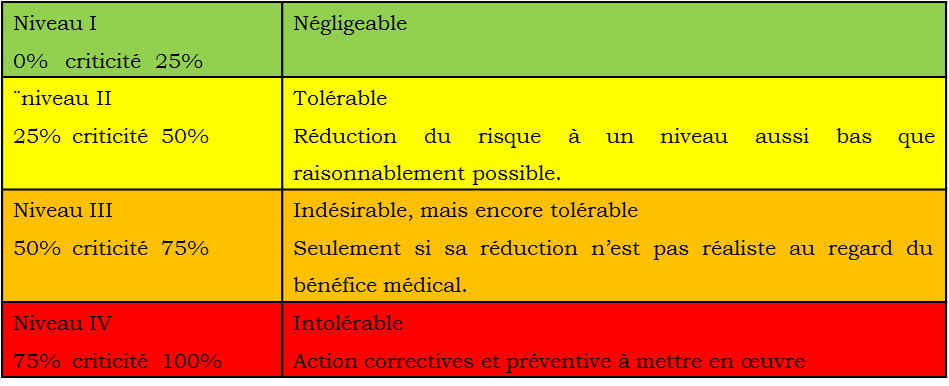

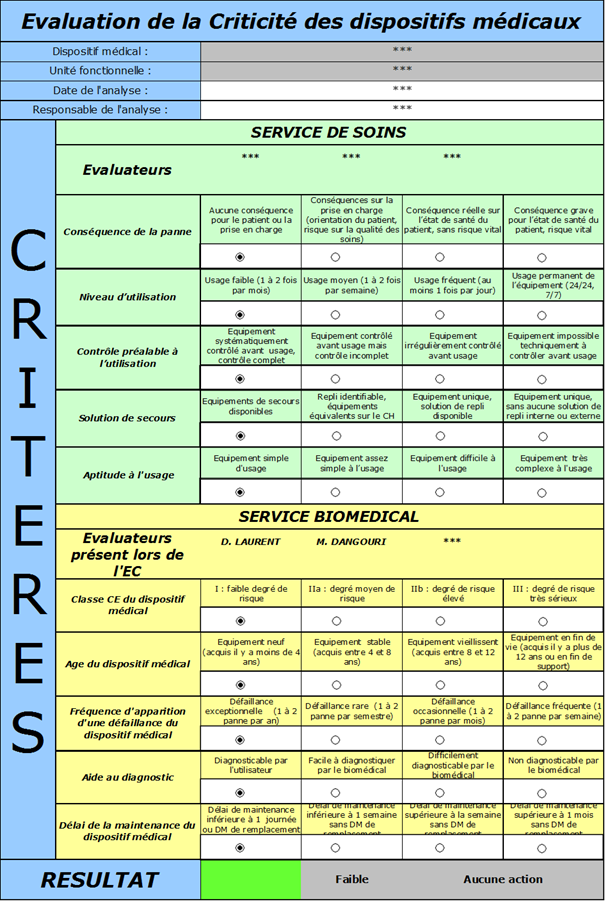

La méthode MACE

La Méthode d’Analyse de la Criticité des dispositifs médicaux en

Exploitation (MACE) a été mis en place par des étudiants en Master

de Technologie et Territoire de Santé de l’Université de

Technologie de Compiègne en 2012. L’outil d’évaluation est conçu

sous Excel et prend en compte les utilisateurs et le service

biomédical. La méthode utilise cinq critères d’évaluations pour

les utilisateurs :

- Fréquence d'utilisation du dispositif médical

- Usage fait du dispositif médical (compétence du personnel,

dangerosité de l’acte médical, ergonomie d’utilisation

- Valeur technique (plus-value, vétusté fonctionnelle) du

dispositif médical

- Dépendance du dispositif médical à un défaut de

l’environnement technique

- Gravité des pannes en cas d’arrêt du dispositif médical,

Et cinq critères d’évaluation pour le service biomédical :

- Classe CE du dispositif médical

- Vétusté du dispositif médical (fréquence d’usage, âge,

condition d’emploi

- Fréquence d’apparition d’une défaillance du dispositif

médical ou de son environnement technique.

- Détectabilité de la panne du dispositif médical, ou de son

environnement technique.

- Délai de maintenance du dispositif médical, ou de son

environnement technique

retour sommaire

b.

Choix et validation de la méthode retenue

Choix de la méthode

Parmi toutes ces méthodes, celle que nous utiliserons pour

l’évaluation de la criticité est la méthode MACE. Les raisons de

ce choix sont qu’elle a été validée par l’Université de

Technologie de Compiègne, reconnu par la communauté biomédicale à

travers la publication dans des revues spécialisées, elle a été

utilisée par le CH de Charleville-Mézières, le CHU de Nîmes. Cette

méthode a l’avantage d’être facile à mettre en place et prend en

compte aussi bien l’avis du service biomédical que celui des

utilisateurs. Les critères de la fiche d’évaluation sont les mêmes

critères que ceux utilisés par le CHU de Nîmes. La figure

ci-dessous donne l’exemple d’une fiche d’évaluation pour une

famille d’équipement.

Validation de la méthode

Pour la validation de la méthode retenue, nous avons rencontré

la cellule qualité pour expliquer notre démarche. Elle y adhère et

nous a encouragé à mener l’activité dans la procédure des

Evaluations des Pratique Professionnelles (EPP) afin d’avoir une

visibilité au sein du CHAC. (Annexe 1)

L’EPP est définie comme :

- L’analyse de la pratique professionnelle en référence à des

recommandations.

- Selon une méthode validée comportant la mise en œuvre et le

suivi d’action d’amélioration.

Les facteurs important de l’évaluation des pratiques

professionnelles sont :

- L’engagement de la direction, de l’encadrement, des

professionnels.

- L’obligation de faire des points réguliers de l’avancement du

projet EPP.

- La valorisation des résultats et communication (avant,

pendant et après).

c.

Méthodologie de mise en place de l’évaluation

Mise à jour de la GMAO

Nous avons fait une mise jour des équipements et des services

qui figurent dans la GMAO, afin de prendre en compte tous les

équipements et services qui ne figuraient pas dans la GMAO. Nous

avons ensuite extrait les équipements sous Excel. Ce fichier nous

a servi de base de travail pour mettre en place les familles

d’équipement par service.

Développement des outils

Nous avons mis en place une macro basée sur le fichier Excel

précédemment mise en place. Celle-ci permet de créer

automatiquement autant de fiches d’évaluation par service et par

famille d’équipement. La fiche de résultat classe automatiquement

les équipements à taux de criticité élevés en première position.

Elle permet également de faire l’exportation des résultats en PDF.

Création des outils

Après avoir testé que les outils fonctionnaient correctement,

nous avons procédé à leur création.

Planification des réunions d’évaluation

L’identification des différents responsables de service et

cadres de santé s’avariait nécessaire pour la planification des

réunions. Nous avons donc mis en place une fiche de suivi sur

laquelle figure tous les services et les cordonnées (mail,

téléphone) de ces personnes (annexe 2).

Nous avons ensuite envoyé des mails à tous les services concernés.

Dans le mail nous expliquons le sens de la démarche, nous donnons

les membres attendus à la réunion d’évaluation qui sont :

- Le médecin responsable du service

- Eventuellement un ou plusieurs utilisateurs

- Le technicien biomédical référent

Aussi nous demandons une date de rencontre en tenant compte de

la fin du stage selon leur disponibilité. Dans le cas contraire,

l’évaluation sera tout de même menée par le service biomédical.

Réalisation des réunions

Après réception des premières réponses, nous mettons en place un

programme de réalisation des réunions de commun accord avec les

services concernés. La réunion a débuté par la stérilisation et la

pharmacie. L’addictologie, la pneumologie, et l’équipe mobile de

soins palliatif sont les services qui ont suivis. En préambule des

réunions, nous expliquons toujours le sens de la démarche de

l’évaluation de la criticité des DM et nous présentons l’outil qui

servira à l’évaluation.

retour sommaire

III.

RESULTATS : BILAN ET ANALYSE

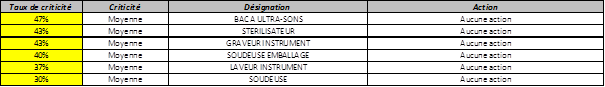

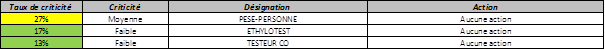

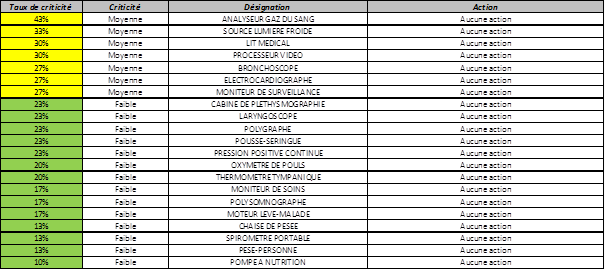

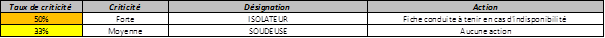

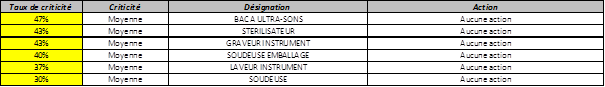

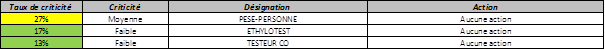

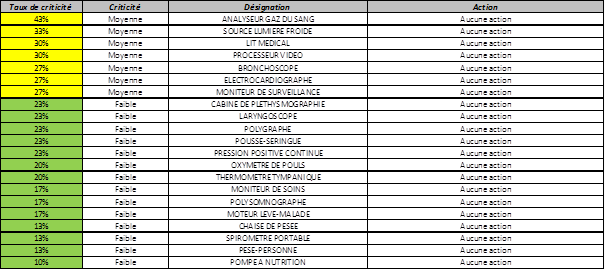

Sur l’ensemble des quarante-deux services prévu, cinq ont été

évalué à la fin du stage. Il s’agit de la pharmacie, de la

stérilisation, de l’addictologie, de la pneumologie et de l’équipe

mobile de soins palliatifs.

Ce qui fait un taux de réalisation d’environ 12%. Faible pour un

objectif qui était de 100%. Le taux de réalisation est faible à

cause du temps prévu pour le stage, de la disponibilité des

services de soins.

Pharmacie

Stérilisation

Addictologie

Pneumologie

Equipe mobile de soins palliatif

L’analyse que nous faisons de ces résultats est que sur

l’ensemble des services évalué, seul le service de pharmacie

contient une famille d’équipement a taux de criticité égale ou

supérieur à 50%. Cela est dû au fait que les services communément

« critique », tel que la Réanimation, les Urgences ou l’Imagerie

n’ont pas été encore évalués.

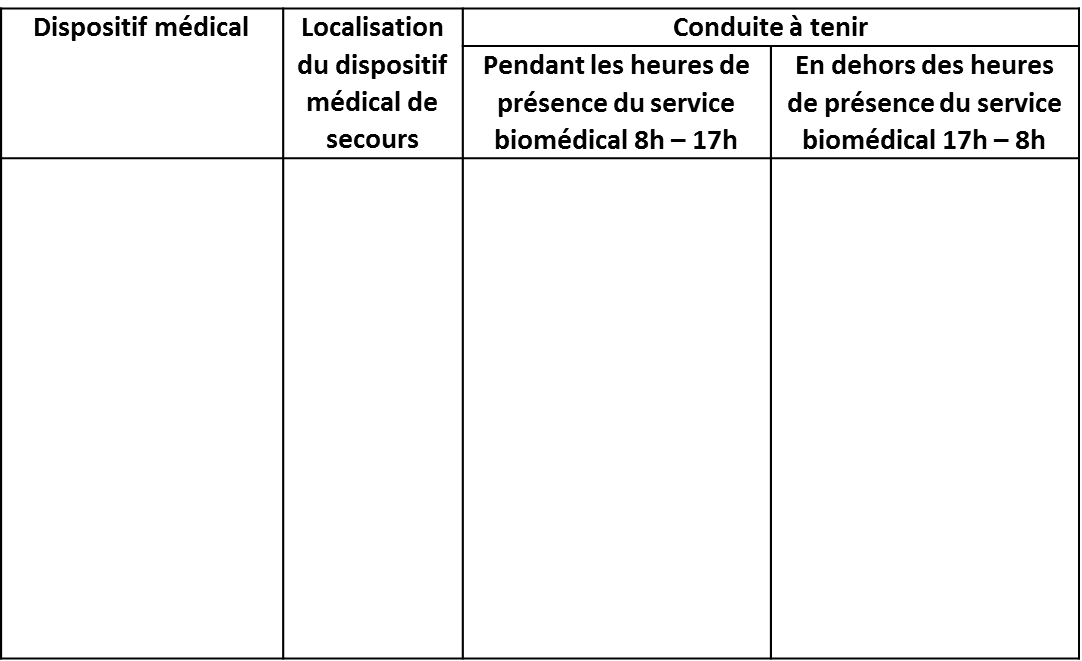

Fiche de conduite à

tenir

Pour tout équipement ou famille d’équipement qui a un taux de

criticité égale ou supérieur à 50%, une fiche de conduite à tenir

doit être faite pour les utilisateurs. La mise en place de ces

fiches devait suivre à la fin de l’évaluation de la criticité.

Compte tenu du fait qu’elle n’est pas fini, aucune fiche n’a été

faite. Cependant un canevas de fiche de conduite à tenir en cas

d’indisponibilité a été mise en place. Le contenu sera adapté en

fonction du dispositif médical.

retour sommaire

CONCLUSION

Le problématique identifié au début de ce rapport était :

comment formaliser avec les utilisateurs, l’évaluation de la

criticité des dispositifs médicaux. Nous espérons avoir répondu à

cette problématique avec la méthode MACE.

Nous avons prévu d’évaluer tous les équipements préalablement

identifié de tous les services du CH Alès-Cévennes. Cela ne sera

possible pour notre part compte tenu du temps imparti à notre

stage. Vu l’engagement du service biomédical et de l’inscription

de l’évaluation de la criticité en Evaluation des Pratiques

Professionnelles, elle tirera à sa fin.

Notre souhait est que l’évaluation de la criticité puisse être

intégré à la GMAO afin d’automatiser l’évaluation par le biais des

renseignements liés notamment aux demandes d’interventions, aux

nouvelles acquisitions et toutes autres informations nécessaire au

renseignement de l’évaluation de la criticité.

Bilan personnel

Le bon accueil reçu au CH Alès-Cévennes, m’a permis d’être en

confiance pour la réalisation de mon stage pratique. J’ai eu la

chance de mener des activités de maintenance préventive et

corrective dans les différents services de l’hôpital avec l’appui

des techniciens biomédicaux.

L’évaluation de la criticité de dispositifs médicaux est un sujet

intéressant qui m’a permis de mettre en pratique les méthodes de

managements de projet appris lors de la formation théorique à

l’UTC.

L’évaluation de la criticité a aussi été bien accueillie dans les

services de soins où nous sommes passés.

Dans l’ensemble, ce stage m’a permis de mettre en pratique les

connaissances acquises lors de la session théorique, de connaitre

le fonctionnement du service biomédical et de me familiariser avec

l’activité hospitalière française.

BIBLIOGRAPHIE

[1] Site du centre hospitalier Alès-Cévennes www.ch-ales.fr (avril

2016)

[2] Evaluation de la criticité des dispositifs

médicaux du CHU de Nîmes http://www.utc.fr/tsibh/public/3abih/14/stage/bourguet/bourguet/index.html

(mai 2016)

[3] Manuel de certification des établissements de

santé, révision janvier 20014. http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-03/manuel_v2010_janvier2014.pdf

(mai 2016)

[4] Nouvelle Méthode pour l’Analyse de la

Criticité de dispositifs médicaux en Exploitation (2012) http://www.utc.fr/~mastermq/public/publications/qualite_et_management/MQ_M2/2012-2013/MIM_projets/qpo12_2013_gr6_Criticite_DM/MIM_criticite_DM_v6.pdf

(mai 2016)

[5] Analyse de la criticité pour l’optimisation

des ressources biomédicales

http://www.utc.fr/~farges/dess_tbh/98-99/Projets/ACORB/acorb.htm

(mai 2016)

[6] Gestion de la criticité des dispositifs

médicaux du centre hospitalier de Calais

http://www.utc.fr/tsibh/public/3abih/13/stage/castelain/

(mai 2016)

[7] Méthode d’évaluation pour les projets d’appui

à l’équipement médical des structures de santé des pays en

développement

http://www.urd.org/IMG/pdf/Methode_EVALUATION.pdf (mai 2016)

[8] La criticité des équipements

http://fr.slideshare.net/sergemathieu/mod-form-criticite

(mai 2016)

[9] Evaluation des besoins en dispositifs médicaux

http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21562fr/s21562fr.pdf

(mai 2016)

[10] La méthodologie AMDEC http://crta.fr/wp-content/uploads/2013/10/04-M%C3%A9thode-AMDEC.pdf

(mai 2016)

[11] Décret n°2001-1154 du 5

décembre 2001 relatif à l’obligation de maintenance et au

contrôle de qualité des dispositifs médicaux prévu à l’article L.

5212-1 du code de la santé publique. www.legifrance.gouv.fr (mai

2016)

[12] Arrêté du 3 mars 2003 fixant les listes des

dispositifs médicaux soumis à l’obligation de maintenance et au

contrôle qualité mentionnés aux articles L. 5211-1 et D. 665-5-3

du code de la santé publique. www.legifrance.gouv.fr (mai 2016)

[13] NF S99-170 (2003-05-17) Maintenance

des dispositifs médicaux – Système de management de la qualité

pour la maintenance et la gestion des risques associés à

l’exploitation des dispositifs médicaux. www.sagaweb.org (mai

2016)

[14] NF S99-172 (2003-09-01)

exploitation des dispositifs médicaux – Gestion des risques lié à

l’exploitation des dispositifs médicaux dans les établissements de

santé. www.sagaweb.org (mai 2016)

[15] NF EN ISO 14971 (2013-01-05)

Dispositif médicaux – Application de la gestion des risques

au dispositif médicaux. www.sagaweb.org (mai 2016)

[16] NF EN 31010 (2010-07-01)

Gestion des risques – Techniques d’évaluations des risques.

www.sagaweb.org (mai 2016)

[17] NF 3100 (2010-01-01) Management

du risque – Techniques d’évaluations des risques. www.sagaweb.org

(mai 2016)

[18] NF EN 60812 (2006-08-01)

Technique d’analyse de la fiabilité du système – Procédure

d’analyse des modes de défaillance et de leur effet (AMDE).

www.sagaweb.org (mai 2016)

ANNEXES

liste des figures:

figure 1: Carte de couverture

sanitaire

Figure

2: Tableau QQOQCP

figure 3: Organigramme service

biomédical

Figure 4: Tableau méthode PIEU

Figure

5: Tableau AMDEC

Figure 6: Matrice Gravité/fréquence

Figure 7: Tableau des niveaux de la

méthode Gravité/fréquence

Figure 8: Tableau de niveau de la méthode

MACE

Figure 9: Fiche d'évaluation d'une

famille d'équipement

Figure 10: Fiche de conduite à tenir

retour sommaire